Gewebe außerhalb des Körpers: In-vitro-Modelle in der Forschung

In-vitro-Studien ermöglichen die Untersuchung biologischer Vorgänge außerhalb des Organismus. Sie erlauben es der Wissenschaft, abseits von Tierversuchen grundlegende Erkenntnisse über den menschlichen Körper zu erhalten. Toxizität, Zellkommunikation, mechanische Untersuchungen – das alles lässt sich bereits an gezüchtetem Gewebe in vitro (lateinisch für „im Glas“) beobachten.

Den Körper in vitro nachzuahmen, ist freilich nicht einfach – und oft auch teuer. Hautmodelle beispielsweise lassen sich am besten in Form von dreidimensionalen „Hautäquivalenten“ untersuchen. Dabei ist die gezüchtete Haut in einer Platte mit kleinen Ausnehmungen aufgespannt – die Hautäquivalente wie auch die Spannvorrichtungen (genannt „Inserts“, also Einsätze, weil sie in die Ausnehmungen der Platte eingesetzt werden) können zugekauft werden. Das hat seinen Preis. Um in Zukunft wertvolles Forschungsbudget zu sparen, und dabei obendrein auch noch das Design der Inserts zu verbessern, hat Magdalena Bauer sich in ihrer Masterarbeit der Entwicklung von Inserts aus dem 3D-Drucker gewidmet. Sie absolvierte ihre Arbeit in der Gruppe von Dr. Peter Dungel am Ludwig Boltzmann Institut für Traumatologie (kurz „LBI Trauma“), das Forschungszentrum in Kooperation mit der AUVA.

Für die Herstellung der Inserts verwendete sie PLA, kurz für Poly-Lactic Acid, ein Polymer aus aneinander gebundenen Milchsäuremolekülen. PLA lässt sich durch Vergärung von Melasse oder durch Fermentation von Glukose herstellen, kann also im Gegensatz zu vielen anderen Kunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden.

Vom ersten Prototyp, bis zur finalen funktionstüchtigen Version wurden sechs Konstruktionsvarianten durchlaufen. Bestimmte Ansprüche waren von Anfang an festgelegt: das Insert brauchte einen Ring zum Einspannen einer möglichst großen Membran, sowie die Möglichkeit, diese mit Nährmedium zu versorgen. Bei Hautäquivalenten befindet sich das Nährmedium klassischerweise unterhalb der Haut – in Nachahmung der Situation im Körper, wo die Haut auch von unten versorgt wird. In der Zellkulturplatte wird das Nährmedium seitlich neben den Ring pipettiert und findet durch kleine Öffnungen den Weg unter die Haut.

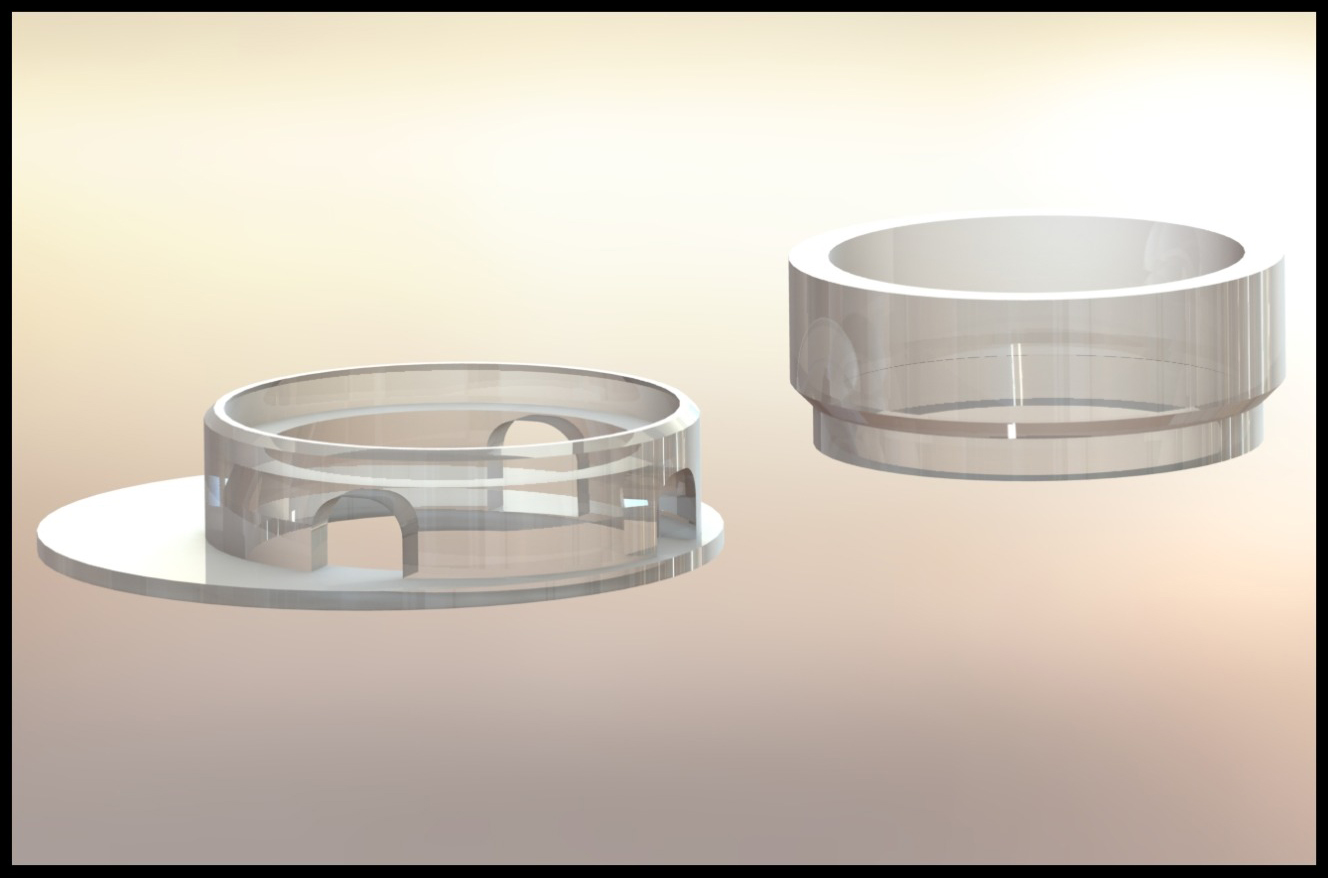

Bereits der erste Prototyp erlaubte das Einspannen der Haut durch zwei in ihrer Größe perfekt aufeinander abgestimmte Ringe. Diese wurden in weiteren Konstruktionen an den Rand verschoben, um seitlich genug Platz für eine serologische Pipette zu erlauben, was den Fütterungsvorgang enorm erleichtert. Weitere Verbesserungen konzentrierten sich auf die Versorgung mit Nährlösung und das Vermeiden kleiner Luftbläschen unter der Membran. Schließlich wurde zuletzt der obere Ring leicht verbreitert, um die Entnahme der Haut für abschließende Analysezwecke zu erleichtern.

Die Inserts wurden gemäß ISO 10993-5 auf Zytotoxizität bewertet – es zeigten sich keine toxischen Auswirkungen auf die Zellen. Um die Funktionstüchtigkeit der neuen Inserts zu demonstrieren, wurden aus menschlichen Hautzellen auf einem Kollagen/Fibrin-Gel Hautäquivalente gezüchtet.

Eine Messung der Hautbarrierefunktion war in den 3D gedruckten Inserts ebenfalls möglich. Hierfür setze Magdalena Bauer der Lösung unterhalb der Hautäquivalente einen Farbstoff zu. In unterschiedlichen Zeitabständen wurde folglich getestet, ob der Farbstoff durch die Haut hindurchwandern konnte. Bei einem intakten Hautäquivalent geschah dies innerhalb der Versuchszeit nicht. Wurden der Lösung unterhalb der Hautäquivalente jedoch ein Farbstoff plus eine Substanz, welche die Hautbarriere angreift, zugesetzt, konnte der Farbstoff bereits nach kurzer Zeit auf der anderen Seite der Haut nachgewiesen werden – die Barriere war gestört. Die im Zuge dieses Tests zugesetzte Substanz war bereits bekannt für seinen Einfluss auf die Hautbarriere – sie diente nur dazu, zu demonstrieren, dass Magdalenas 3D gedrucktes System funktioniert. Künftig können auch neue Substanzen auf ihre Auswirkungen auf die menschliche Haut getestet werden.

Auch in anderen Forschungsgruppen werden am LBI Trauma in vitro Modelle optimiert. Marian Fürsatz aus der Gruppe für Knorpelregeneration, welche in Kooperation mit der MedUni Wien am AKH angesiedelt ist, entwickelte ein neuartiges System für die Produktion von Knorpelpellets. Die nur etwa einen Millimeter breiten Kügelchen bestehen aus in vitro gezüchtetem Knorpel und sind in Studien dieses Gewebes weit verbreitet. Üblicherweise werden sie einzeln in kleinen Ausnehmungen einer Kunststoffplatte kultiviert und sind mühsam in ihrer Herstellung und Versorgung. In seiner Dissertation unter Leitung von Dr. Sylvia Nürnberger entwickelte Marian spezielle Zellkulturplatten, in denen sich die kleinen Knorpelkügelchen von selbst formen. In die Platten in mittels CO2-Laser ein Karo-Muster eingraviert. Die ausgesäten Zellen – eine Co-Kultur aus Knorpelzellen und mesenchymalen Stammzellen aus Fettgewebe – wachsen erst zweidimensional entlang der Plastikoberfläche. Ab einer gewissen Zelldichte löst dieser Zellrasen sich von der Oberfläche ab und zieht sich zusammen. Diese Eigenschaft macht sich Marian zunutze. Die eingravierten Linien bilden eine Unterbrechung im Zellrasen, entlang dieser er auseinanderbricht – in jedem Karo bildet sich von selbst ein kleines Micro-Knorpelpellet.

Der Verbrauch an Nährmedium sowie der Arbeitsaufwand für den Medium-Tausch lassen sich in der nachfolgenden Kultivierung deutlich reduzieren, da viele Pellets Seite an Seite in derselben Platte kultiviert werden.

In zahlreichen Folgeversuchen konnte Marian demonstrieren, dass seine Pellets mit jenen aus der herkömmlichen, arbeitsintensiven Herstellung vergleichbar sind. Sie werden ebenso rund und zeigen ähnliche Eigenschaften in der Zelldifferenzierung. Es zeigte sich sogar eine bessere Reproduzierbarkeit. Ist die Zelldifferenzierung – als die Reifung in voll funktionstüchtige Knorpelzellen mitsamt Produktion neuer Knorpelmatrix – im herkömmlichen Verfahren oft Schwankungen von Pellet zu Pellet ausgesetzt, verhalten sich Marians Pellets homogener. Die Wissenschaftler vermuten, dass dies darauf zurückgeführt werden kann, dass sich viele Pellets im selben Medium befinden. Unterschiede durch Subpopulationen können so besser ausgeglichen werden, da die Zellen über das Medium immer noch Signale aneinander schicken können – auch von Pellet zu Pellet. Im klassischen System ist dies nicht möglich. Für die Verwendung als Modellgewebe in Experimenten bedeutet das verlässlichere Ergebnisse – und das alles bei günstigerer Kultivierung und reduziertem Arbeitsaufwand.

Die erste Studie zu diesem innovativen System erschien dieses Jahr bereits im renommierten Fachjournal Biofabrication.